|

Potret Hemingway yang pernah saya

|

Ernest Hemingway sepertinya salah satu penulis Amerika Serikat paling

kesohor, termasuk di Indonesia. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia. Salah dua di antaranya yang saya sudah baca adalah

kumpulan cerpen Salju Kilimanjaro

serta novel Pertempuran Penghabisan.

Keduanya diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, dan boleh dipinjam dari

perpustakaan universitas asal kartu anggotanya masih valid. Jujur saja, secara

umum pembacaan keduanya tidak membekas bagi saya. Padahal, Hemingway, lo.

Pengarang termasyhur! Kurang hebat apa dia? Boleh jadi karena tiga faktor: (1)

Gaya penulis; (2) Terjemahan; (3) Dan pastinya, rendahnya daya tangkap pembaca

(ehm). Mengenai gaya penulis, Hemingway dikenal dengan gayanya yang objektif

serta menerapkan prinsip “gunung es”, yakni: apa yang disuguhkan pada pembaca

itu baru 1/8 bagian daripada maksud pengarang—selebihnya ditenggelamkan di

bawah permukaan. Pembaca mesti berupaya lebih untuk dapat memahami makna

cerita. Mengenai terjemahan, saya tidak hendak mempermasalahkannya sih lagipun

dalam catatan saya memang tidak ada keluhan soal itu. Nah, mengenai rendahnya

daya tangkap pembaca inilah yang bikin faktor pertama dan kedua jadi tiada

artinya, ha-ha-ha. Karena itulah, catatan pembacaan ini ditulis untuk

dipergunakan dengan sebaik-baiknya. (?)

|

| Sumber |

Catatan pembacaan saya atas Salju

Kilimanjaro bertanggal “181107”. Terutama saya menyalin ciri-ciri daripada

gaya kepenulisan Hemingway (dalam pengantar yang ditulis oleh Melani Budianta)

yang saya rasa menggugah. Adapun komentar saya terhadap cerpen-cerpen dalam

kumpulan itu sendiri cuman begini:

Cerita-cerita yang di tengah

itu kadang agak enggak jelas maksudnya apa, terutama Father and Son.

Salju Kilimanjaro (√)

Tempat yang Bersih dan Tenang

(gitu deh)

Sehari Menunggu Maut (ini nih,

lucu punya, paling kusuka)

Penjudi, Perawat, dan Radio

(lumayan)

Ayah dan Anak (hh)

Di Negeri Asing (hm)

Pembunuh Bayaran (lumayan)

Goncangan Jiwa Seorang Berkas

Sedadu (yang mana ya?)

Lima Puluh Ribu Dolar (ah,

enggak begitu…)

Kebahagiaan Hidup Francis

Macomber yang Singkat (butuh banyak lembar untuk membangun suasana, tapi

akhirannya oke juga)

Mohon dimaklumi. Pada masa itu saya baru memulai kebiasaan menuliskan pembacaan.

Peace.

|

Kover Pertempuran Penghabisan

(alias A Farewell to Arms edisi Indonesia) ada beberapa versi. Sepertinya saya baca yang kovernya ini. Sumber. |

Bagaimanapun dalam catatan pembacaan karya Hemingway berikutnya, Pertempuran Penghabisan, yang bertanggal

“051208”, saya mengatakan kalau saya terkesan dengan Salju Kilimanjaro walau ada beberapa cerpen di dalamnya yang saya

tidak mengerti, dan akibatnya saya “sempat menjadikan Hemingway sebagai penulis

favorit…” (O_o). Tapi setelah Pertempuran

Penghabisan, saya “enggak bisa lebih lama mempertahankan itu.” (ah, labil!)

Saya menulis: “…ceritanya… kurang gimana gitu. … aku enggak menangkap esensi

lain selain perdamaian itu. … bukan novel yang bisa aku rekomendasikan…” Salju Kilimanjaro masih mending.

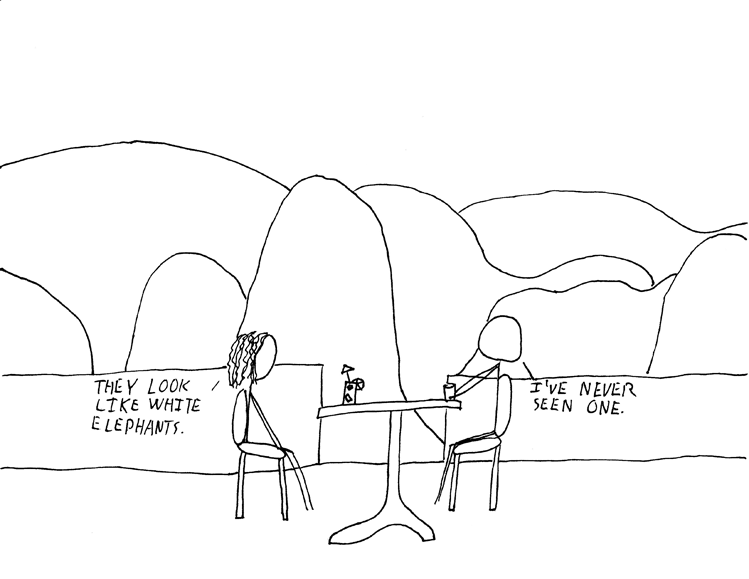

Begitulah. Lima tahun berselang. Kali ini saya dihadapkan pada cerpen “Hills

Like White Elephants” yang dirilis pada 1927. Teks dalam bahasa Inggris bisa

diakses di sini.

Terjemahan cerpen ini dalam bahasa Indonesia bisa ditemukan dalam buku Antologi Cerpen Nobel (ed. Wendoko) yang

diterbitkan oleh Penerbit Bentang—cetakan yang ada pada saya adalah yang

pertama, Mei 2004—juga di Fiksi Lotus. Pertama-tama,

saya membaca cerpen ini sekali dalam teks bahasa Inggris. Pembacaan pertama

dalam bahasa Inggris biasanya tidak langsung mengena, buat saya. Khusus untuk “Hills

Like White Elephants”, kendati bahasanya cukup simpel dan kesannya pun cair

karena didominasi oleh percakapan, saya masih belum dapat menangkap seketika

masalah apa yang dikemukakan.

Jadi ada sepasang laki-laki dan perempuan di sebuah bar di area stasiun. Mereka

tengah menunggu kereta dari Barcelona yang menuju ke Madrid. Yang laki-laki

berasal dari Amerika sedang yang perempuan tidak disebutkan dari mana, namun ia

dipanggil “Jig” dan tidak mengerti bahasa setempat. Yang laki-laki tampaknya

lebih tahu mengenai berbagai hal daripada yang perempuan. Mulai dari minuman,

komunikasi dengan wanita setempat, sampai sesuatu mengenai operasi. Cuaca amat

panas dan di sekeliling area tersebut terdapat pemandangan alam. Menurut yang

perempuan, bukit-bukit di sekitar situ tampak seperti gajah-gajah putih. Namun

yang laki-laki tidak begitu terkesan, malahan membujuk yang perempuan untuk

mengikuti “operasi”. Yang perempuan merajuk, sementara yang laki-laki terus

mengkhawatirkannya. Pada akhirnya yang perempuan mengatakan kalau ia baik-baik

saja.

|

| Source |

Sampai mata saya menyoroti barisan pertanyaan di sesi TOPICS FOR

DISCUSSION AND WRITING. Ada kata “abortion” di sana. Kalau ada istilah momen “AHA”,

maka yang saya rasakan pada waktu itu adalah momen “OH”. Jadi ini cerita

tentang aborsi. Yang dimaksud yang laki-laki dengan “operation” adalah “abortion”.

Yang laki-laki membujuk yang perempuan untuk melakukan aborsi namun yang

perempuan keberatan makanya ia seperti merajuk.

Saya kemudian membaca terjemahan versi Antologi

Cerpen Nobel. Tentu saja tidak ada barisan pertanyaan sesudahnya. Kalau

saya membaca cerpen ini begitu saja dalam buku tersebut tanpa membaca

keterangan mengenainya, saya mungkin akan meninggalkannya begitu saja tanpa

kesan apa-apa. Tidak ada kata “aborsi”—“abortion”—sama sekali dalam teks. Dan

pembaca sebaiknya telah memiliki pengetahuan yang luas mengenai simbol karena

petunjuk mengenai aborsi ternyata terpendam dalam kiasan “bukit-bukit bagai

gajah putih”. Bahkan judul cerpen itu sendiri sudah mengindikasikan hal tersebut!

Dari keterangan soal aborsi itu kita tahu kalau yang perempuan jangan-jangan

hamil. Bukit-bukit yang tampak seperti gajah-gajah putih itu diibaratkan

sebagai payudara dan atau perut yang membesar (seperti gajah) ketika seorang

perempuan hamil. (Apalagi kalau perempuan tersebut adalah seorang kaukasoid—berkulit

putih.)

Terjemahan versi Fiksi Lotus agaknya mencoba untuk memperjelas sedikit

cara penyampaian dalam cerpen tersebut. (Walau pembubuhan judul yang tidak

sesuai dengan pengertian daripada judul aslinya itu jadinya malah mengaburkan “simbol”/”petunjuk”

yang padahal sudah diberikan sejak awal sekali.) Ditambah dengan adanya

poin-poin diskusi dan beberapa tanggapan, makna cerpen ini pun menjadi lebih

jelas lagi.

Yah, orang bisa menginterpretasikan apapun dari detail-detail yang

dianggapnya simbol. Itu pulalah yang membantu kita dalam memahami makna cerita.

Hemingway dipuja-puji karena gayanya yang teramat (kalau bukan

keterlaluan) efisien ini. Tapi bagi pembaca yang karakternya “malas berpikir”

macam saya, hasilnya hampir-hampir tidak menempel. Kurang menyentuh perasaan. Boleh

jadi gaya yang “objektif” itu pulalah yang menjadikannya terasa dingin, datar. Konon,

Hemingway itu “…tidak suka membuat kalimat atau paragraf yang terlalu panjang

karena khawatir pembacanya justru sulit menangkap/mengerti…” (sumber: sini). Selain

itu, menurut kutipan dalam pengantar Salju

Kilimanjaro, halaman xvii, “…karya Hemingway bisa digolongkan teks yang writersly, yang mengundang pembacanya

untuk ikut menulis, mengisi makna dan interpretasi di antara/di balik

baris-baris kalimat yang tersedia.” Tapi kok bagi saya kalimat atau paragraf

yang panjang itu lebih baik, asal jelas dan bahasanya sederhana, tidak

bertele-tele. Selain itu, masalah mengundang-untuk-ikut-menulis-atau-tidak itu

relatif sekali dan agaknya saya tidak perlu memperpanjang corat-coretan ini dengan

membahas soal itu. Bisa juga karena Hemingway mengusung tema-tema yang tidak

dekat dengan kehidupan saya, semisal asmara dan petualangan, makanya saya tidak

tergugah olehnya. (kering sekali hidupmu, day.)

Hemingway memenangkan penghargaan Nobel untuk kategori Sastra pada 1954. (Dan

tidak semua pemenang Nobel Sastra seterkenal dia, ya toh?) Maka, katanya begitulah yang dinamakan “karya

sastra”. Sebentuk tulisan yang digarap dengan “cantik” dan tidak cukup dibaca

sekali melainkan harus diiringi dengan perenungan.

Tidak hanya harus berpikir ekstra, pembaca kalau perlu juga mencari keterangan dari

manapun—komentar, kritik, biografi penulis, dan sebagainya—supaya lebih mudah

baginya memahami karya tersebut. Mencerdaskan, atau merepotkan? Kalau ingin

cerdas mesti rela repot kali ya… hm…[]