|

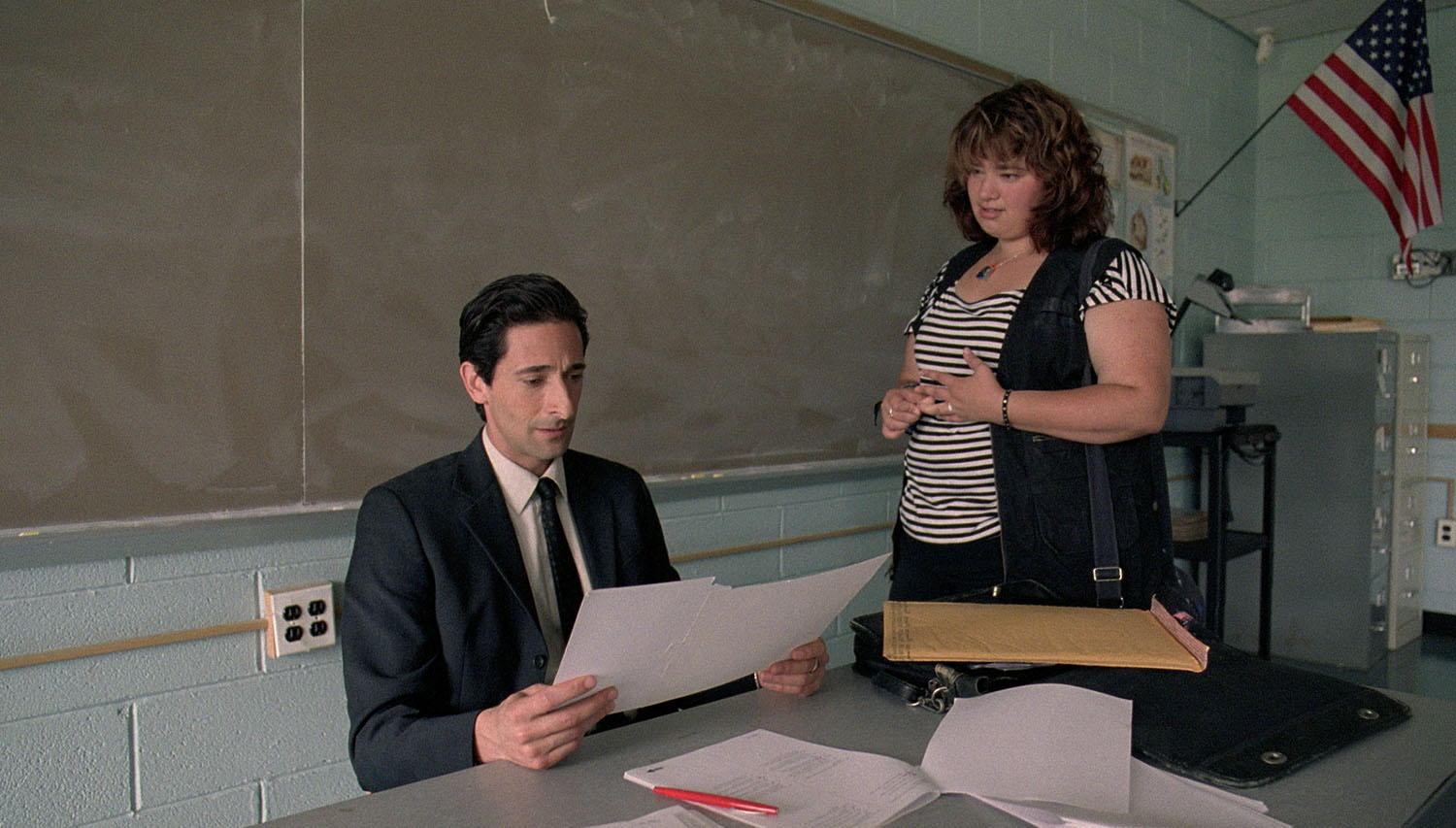

| Adrien Brody sebagai guru yang selalu bertampang sedih. Gambar dari Wikipedia. |

Ini baru namanya rekomendasi!

Saya pun mencari informasi tentang film tersebut di Wikipedia.

Boleh juga.

Di YouTube memang tersedia filmnya--full movie. Tapi, film tersebut sudah dilengkapi dengan subtitle bahasa Turki yang tidak bisa dihilangkan. Adapun subtitle yang bahasa Inggris auto generated saja. Not bad lah, daripada enggak ada.

Saya pun menanyai dia apakah memang video itu yang dia maksud. Dia memberikan link ke YouTube yang sepertinya tanpa subtitle bahasa Turki. Tapi sayang, saya tidak bisa membukanya.

Maka saya pun menonton yang ada saja. Dia bilang mudah-mudahan yang saya tonton itu audionya berbahasa Inggris. Ya iyalah, kata saya, yang bahasa Turki subtitle-nya doang dan enggak di-dubbling. Oke deh.

Detachment menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh yang diperankan Adrien Brody, selama menjadi guru pengganti di sebuah SMA di New York. SMA tersebut bermasalah. Banyak muridnya yang pembangkang atau bikin ulah, entahkah dengan melempar tas guru atau pakai baju super minim. Guru-guru tidak dihormati, mulai dari diabaikan sampai diludahi.

Diperlihatkan secara sekilas-sekilas bagaimana Adrien Brody--eh, nama tokohnya Henry Barthes--serta beberapa rekan guru di sekolahnya dalam mengatasi para murid bengal itu.

Dalam hal ini, sepertinya sudah ada beberapa film yang semacam, misalnya saja Freedom Writers dengan Hillary Swank serta Dangerous Minds (yeah, "Gangsta Paradise"!) dengan Michelle Pfeiffer. Tapi, sebenarnya saya belum menonton kedua film itu jadi tidak bisa membandingkan. (Terus, kenapa disebut-sebut? :v)

Di film ini sendiri, Adrien Brody, eh, Henry Barthes cenderung menggunakan pendekatan yang to the point dan emphatic. Semacam, yah, yah, gue tahu lu punya masalah, gue juga punya, semua orang punya, jadi, nih sekarang gue kasih lu kertas sama pulpen, dan kerjain aja tugasnya, enggak usah banyak cincong lay.

Salah satu tugas yang diberikannya yaitu menulis pikiran atau perasaan orang yang ditinggalkan apabila si penulis telah mati. Ada yang membuat tulisannya secara asal-asalan sehingga mengundang tawa, ada pula yang tampaknya serius dengan menyiratkan bahwa ia hendak mati bunuh diri. Tulisan itu dibuat tanpa nama.

Para guru lain punya caranya sendiri-sendiri dalam mengatasi masalahnya. Ada guru yang sepertinya sama sekali enggak bisa berkutik, dan menyalurkan frustrasinya dengan mendorong-dorong pagar. Ada guru yang meminum suatu obat supaya bisa tenang dalam menghadapi murid. Ada guru yang balik marah-marah pada muridnya.

Untuk adegan yang belakangan ini, yang dibawakan oleh Lucy Liu, saya merasakan betapa dalam sesungguhnya kekhawatiran seorang guru pada generasi muda yang benar-benar cuek pada masa depannya. Kayak ngegampangin gitu. Mereka enggak tahu dunia nyata di luar sana, dan enggak mau mendengarkan orang-orang yang berusaha membimbing mereka. Tapi, jangan-jangan, sikap acuh tak acuh ini sekadar hasil dari pola asuh orang tuanya.

Memang tema yang mengemuka dalam film ini, yang saya tangkap, adalah ketidakhadiran orang tua. Hal ini secara jelas tapi implisit (eh, gimana, gimana?) ditunjukkan dalam adegan ketika sekolah tersebut mengadakan acara POMG (alias Pertemuan Orang-tua Murid dan Guru, kalau ada yang belum tahu), dan tidak ada satu pun orang tua yang datang.

Ketidakhadiran orang tua ini juga justru dialami oleh si tokoh utama sendiri, si guru pengganti Henry Barthes. Persoalannya di sekolah silih berganti dengan persoalan pribadinya: hubungan dia dengan kakeknya yang sakit-sakitan di panti jompo, serta cuplikan-cuplikan kenangan akan ibunya yang telah mati bunuh diri. Si kakek tampaknya sangat terpengaruh oleh kematian si ibu, penuh rasa bersalah.

Perhatian: bagian berikutnya mengandung bocoran yang bertubi-tubi.

Sedikit-sedikit diungkapkan fakta-fakta cerita, yang menimbulkan asumsi pada saya, bahwa jangan-jangan si kakek itu sebenarnya ayah Henry. Henry bercerita bahwa ayahnya telah pergi lama sekali, sehingga yang dia ingat dari masa kecilnya hanyalah di rumah selalu hanya ada mereka bertiga: dia, si kakek, dan si ibu. Dan, tiap malam, si ibu menyuruh Henry mengunci pintu kamarnya.

Teman chat saya di New York, oke, sebut saja dia dengan inisialnya, E, tidak sampai berpikir begitu. Menurut dia, si kakek sekadar melakukan pelecehan seksual kepada si ibu.

Mungkin saja mereka orang tua dan anak betulan. Lagi pula, kasus inses ada saja kejadiannya di dunia nyata.

Yang menjadi petunjuk bagi saya bahwa si kakek dan si ibu tidak mesti berhubungan darah, tapi sekadar pria lebih tua dan wanita lebih muda yang tinggal serumah, adalah subplot lainnya dalam film ini, di mana Henry membolehkan seorang pelacur remaja tinggal di rumahnya dan merawat gadis itu. Sebelumnya, gadis itu kerap dilecehkan pria-pria. Tapi Henry memperlakukan dia dengan baik sehingga timbul perasaan khusus pada si gadis.

|

| Henry mau mengajak si gadis tinggal di rumahnya. Gambar dari blog John Markham. |

Kemudian, ada adegan ketika Henry mengobrol dengan kakeknya yang semacam berhalusinasi melihat si ibu. Henry pun berpura-pura menjadi ibunya, dan memanggil si kakek dengan "daddy". Sepintasnya sih begitu. Tapi, jangan-jangan, sebetulnya Henry bersungguh-sungguh ketika menyebut si kakek sebagai "daddy", alih-alih karena bermain peran sebagai ibunya.

Sementara itu, sensitivitas Henry rupanya juga memikat salah seorang siswi di sekolahnya. Ketika siswi yang berjiwa nyeni itu mendekati dia, timbullah kesadaran Henry bahwa dia bisa saja berakhir seperti kakeknya dan ibunya--sebagai pria yang lebih tua menjalin hubungan tertemu dengan wanita yang lebih muda dan seterusnya. Ia tidak mau hal itu sampai berulang, sehingga ia pun menolak siswi tersebut dan menyerahkan si gadis yang tinggal di rumahnya itu kepada panti sosial.

|

| Pak guru sedang didekati siswinya. Gambar dari The Case for Global Film. |

Penolakan itu agaknya memicu angst (?) terpendam siswi tersebut. Sepertinya dialah yang menyiratkan akan bunuh diri pada tugas menulis soal kematian itu. Dalam suatu acara sekolah, ia telah menyiapkan kue-kue. Salah satu kue rupanya mengandung racun, yang dimakannya sendiri sehingga ia seketika tewas terkapar di antara orang-orang lainnya di sekolah.

Setelah menonton film berdurasi sekitar satu setengah jam ini, beberapa orang berkomentar bahwa nuansanya begitu depresif.

Saya sendiri jadi penasaran untuk mengonfirmasikannya pada E, seberapa dekat isi film ini dengan kenyataan yang ada di negaranya. Apalagi, saya baca di salah satu komentar, bahwa SMA yang dipakai dalam film ini berada di New York--tempat si E lahir dan dibesarkan, katanya sih.

Berikut ini "wawancara" saya dengan E, yang sudah ditata dan dibahasaindonesiakan.

S: Baru selesai nonton Detachment. Ada yang pengin saya tanyain nih.

E: Nanya apa?

S: Film ini benar-benar menggambarkan kenyataan di sana?

E: Sedikit.

S: Cuma sedikit?

E: Pengalaman saya waktu SMA sih, murid-murid emang enggak baik sama gurunya. Enggak menghormati, gitu. Orang tua bener-bener manjain anaknya, dan menyalahkan guru apa pun kesalahannya. Film ini menunjukkan kenyataan itu dalam situasi yang paling ekstremnya.

S: Paling ekstrem, ya. Biar dramatis, ya, kayaknya, biar menarik.

E: Iya, tapi emang betulan ada sih, hehe.

S: Terus saya baca di komen katanya sekolah di film ini ada di New York?

E: Iya.

S: Ada yang enggak akuratnya, enggak sih (terlepas dari dramatisasinya)?

E: Kalau ada murid yang meludah atau berbuat kekerasan sama guru, bisa dipanggil polisi tuh. Terus biasanya sih enggak ada yang bunuh diri di sekolah. Kemungkinannya orang bunuh diri di rumah, yang jelas enggak di sekolah. Udah gitu, kalau ada murid yang bunuh hewan (ada adegan menonjoki kucing sampai mati di film ini), langsung dibawa ke psikiater.

S: Di sana emang banyak remaja bunuh diri, ya?

E: Di New York? Sejujurnya, enggak juga sih. Sekolah-sekolah yang jelek di New York, kebanyakan muridnya minoritas. Di sini, anggapannya biasanya orang kulit putih yang banyak bunuh diri. Maksudnya, stereotipenya, orang kulit putih yang bunuh diri, kalau minoritas mah enggak. Jadi karena stereotipe itulah, enggak banyak minoritas yang bunuh diri.

S: Tapi itu kan "stereotipenya". Kenyataannya gimana?

E: Di Amerika Serikat, 70% dari yang bunuh diri itu laki-laki kulit putih.

S: Oh, gitu. Jadi, gimana pendapat kamu soal film itu?

E: Saya menikmati. Film itu menunjukkan anggapan umum bahwa guru-guru di Amerika Serikat itu kurang dihargai oleh murid dan orang tua.

S: Saya mendapat kesan bahwa peran orang tua itu kurang. Ada adegan ketika enggak ada orang tua yang datang buat pertemuan dengan guru.

E: Itu juga bener banget.

S: Kamu pernah enggak kepikiran jadi guru?

E: Enggak tuh, hehe. Ngajar itu kayaknya pekerjaan yang sulit dan kurang dihargai.

S: Kecuali kalau guru PNS kali, ya, hehe (seenggaknya di negara saya mereka lumayan lah).

E: Di sini, jadi guru kadang-kadang memuaskan, kadang-kadang enggak. Tergantung juga sih.

S: Oooh.

Demikianlah "wawancara" saya dengan E.

Beberapa orang di sekitar saya berprofesi sebagai guru atau paling tidak punya pengalaman mengajar di berbagai tempat. Kadang-kadang saya mendengar cerita mereka. Keluhan yang terdengar biasanya soal gaji, katrol nilai, dan semacam itu, sedangkan mengenai kekurangajaran murid sepertinya tidak sampai separah seperti yang ditunjukkan dalam film ini.

Selain itu, remaja yang bunuh diri juga merupakan fenomena menarik. Di negara kita pun ada saja kasusnya. Memang saya tidak mengetahui latar belakang setiap pelaku, betapa tidak tertahankannya penderitaan mereka. Hanya saja, sementara ini saya berpikir, sungguh sayang bahwa masa-masa remaja dan dewasa muda yang rawan itu--masa-masa "tumbuh gigi", kalau orang bilang--terhenti begitu saja. Padahal, siapa tahu, seiring dengan bertambahnya umur, akan muncul ketegaran dan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan buruk apa pun.

Di sisi lain, saya menginsafi bahwa tidak adanya dukungan--apa pun bentuknya--bisa menjadi salah satu penyebab keputusasaan yang bisa mendorong pada putusnya nyawa itu. Kalau bukan orang tua sendiri yang memberikan dukungan, siapa lagi? Tidak ada orang tua, guru yang diserahi tanggung jawab. Tapi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam film ini, guru pun bisa jadi tidak berdaya.

Saya kira, film ini bukannya mengajak hopeless sama sekali. Akhir ceritanya tampak cenderung "membahagiakan", menyiratkan harapan. Henry mengunjungi si gadis--yang tadinya tinggal di rumahnya itu--di panti sosial. Keduanya tampak senang, berpelukan. Entah apakah Henry bakal mengajak gadis itu kembali tinggal di rumahnya, kemudian menjalani hubungan seperti si kakek dan ibunya; menjadi sosok orang tua sekaligus kekasih.

Lagu lawas berikut ini sesuai dengan situasi keduanya:

Situasi ini seolah-olah menunjukkan bahwa kalau tidak ada orang tua, tidak ada guru, yang dapat mengarahkan seorang anak, bagaimanapun juga kemungkinannya dia akan menemukan sosok lain--bahkan seorang asing--sebagai pengganti. Syukur-syukur kalau orangnya baik, kalau enggak?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar